第 146 期

📣 小 DAO 消息|日台 DAO 深夜對談 🇯🇵×🇹🇼

:8/27 深夜,FAB DAO 道友Yian逸晟 (前期提要請看這篇貼文) 受邀參加一場由行動者 Shunsuke Takagi 揪團的 DAO 線上對談,被戲稱為「拷問時間」😂。這場對談聚焦於地方 DAO 的治理經驗,也讓我和日本的夥伴們有了深度交流。

從對方的提問列表可以知道作為 DAO 行動者皆特別關心:

DAO 如何平衡「廣泛參與」與「執行效率」

提案機制:從 proposal → review → execution → reporting 的完整制度化互相參考

在市場冷卻或困境中,DAO 如何繼續推動

如何激勵並留住高能量的貢獻者

關於針對如何完整討論與應對這類問題的資料,分享由 Project Liberty Institute & BlockchainGov 撰寫的 The Blockchain Governance Toolkit

🔆 我個人經驗與文字回覆 <- 這段如果覺得整體篇幅太長的話可以刪掉,由主編決定

這場對談辦的時間稍晚,可惜進入深水區的對話較少,以下是我作為 FAB DAO 道友與其中一個小組—超證實驗室聯絡人在當年參與 DAO 行動的看法與回覆。

1️⃣ 資金規範與齒輪比喻

FAB DAO 花了近半年完成首份資金框架與規範(FIP-1),再花時間把錢真正發下去。大錢像大齒輪,要推動很難,但一旦轉動,後續的資金流用就更順暢。

2️⃣ 提案流程的現實

FAB DAO 最終在 Snapshot 投票(1 NFT = 1 票)。提案多由聯絡人推進、草擬、互審,再交全體投票。執行則交給該小組帶頭,全員監督,但更多靠信任與透明,而非硬性規章。有趣的是,最好的提案常從線下聚會的小對話中長出來。

3️⃣ 效率與民主的矛盾

作為首任聯絡人,我深刻感受到效率與廣泛參與的拉扯,加上牛市轉熊市、NFT 熱潮降溫,曾一度艱難。但後來親眼看到資金落地、專案推進,那種「真的做到了」的快感,證明了制度設計的價值。

4️⃣ 成員激勵的文化

在台灣,我們嘗試過 ShoutOut(chatbot 連動迷因化尬廣)。功能簡單直覺,但能營造積極文化氛圍,成為非金錢的動力來源;這題就沒有能夠完整回答。

❓我想問的問題

1️⃣ 地方創生 × Web3 仍是日本政府宣傳主軸,這方面的嘗試是否已從單一成功示範性專案(山谷志村錦鯉 NFT )擴算向各地區專案,甚至有政府參與支持?

2️⃣ 日本方所列出的那些問題,是否同樣也是日本 DAO 協會中的 DAO 認證 / DAO 工具認證 評估項目?如果是的話,很想了解實際的治理流程是如何運作的。

🔎 延伸討論:

DAO 行動者皆的互相交流是重要的,經歷牛熊之後的深度參與者是有很多值得互相分享、借鑑與鼓勵的;且對於該地域的各種文化脈絡理解是極為重要的。在這樣的機會下,DAO 外交官職位就顯得重要,未來或許可以規劃小額賞金,鼓勵雙語 DAO 友參與,並積極在對方 Discord 宣傳、互相提攜,讓交流更深入。

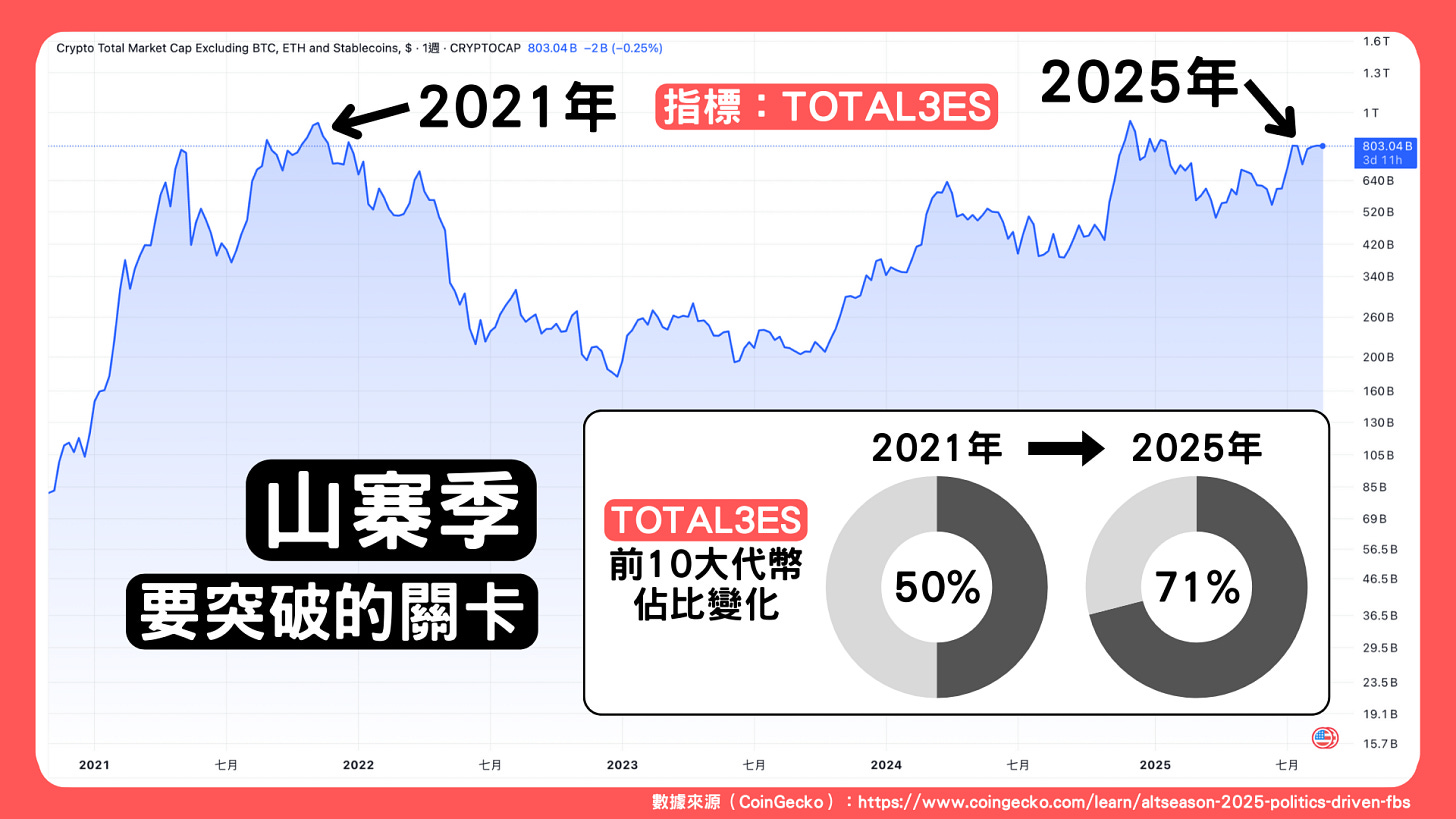

⛰️ 山寨季要突破的關卡

數據來源:https://www.coingecko.com/learn/altseason-2025-politics-driven-fbs

Owen 歐文笑長:「TOTAL3ES 指標」是扣除 BTC、ETH 與穩定幣後的加密貨幣總市值,常用來觀察山寨幣整體趨勢。目前 TOTAL3ES 已回到 2021 年牛市水準,顯示山寨幣確實有所成長,但上漲動能並不強烈。若要迎來真正的山寨季,還有一些關卡要突破。

CoinGecko 的研究指出,2021 年 TOTAL3ES 前 10 大代幣市值佔比為 50%,而 2025 年為 71%,顯示近期資金更集中於大型山寨幣。這可能與美國監管有關,雖然 GENIUS 法案與 ETF 吸引了大量資金進入幣圈,但小市值代幣仍難以受惠,因為它們主要依靠鏈上錢包交易,對一般投資人來說門檻較高。

回顧過去的 DeFi 與 NFT 熱潮,當時因為大量新用戶學會鏈上操作,資金才能湧入眾多小幣,推升其價格。我認為山寨季若要真正啟動,市場必須更加貪婪,當投資人覺得 ETF 或傳統金融管道獲利太慢,才會驅使更多人學習鏈上應用,帶動下一波爆發性成長。也因此,鏈上錢包或地址的新增用戶數,是我未來會關注的方向。

🗳️ WebX2025:唐鳳談台灣數位民主實驗:如何靠區塊鏈實踐透明治理?

:本篇報導紀錄了台灣前數位發展部部長、現任無任所大使唐鳳,在 WebX 2025 上對台灣「數位民主」實驗的完整分享。

唐鳳闡述如何透過區塊鏈、Pol.is 與公民科技,將社群衝突轉化為共創力量,讓公民在政策議題上達成兼具多元與共識的解決方案。文中詳述台灣如何運用手機簡訊驗證挑選具代表性的公民群體,針對深偽詐騙提出具體政策建議並成功立法,甚至影響了 Facebook 的廣告規範。

文章同時回顧 g0v、vTaiwan 等公民科技的歷程,並展示區塊鏈在司法、醫療、保險等產業的務實應用。整體內容呈現公布灣模式如何從實驗走向制度化,成為國際治理創新的典範。

推薦本文,主要也是希望展現小國如何透過創新在全球治理舞台上發揮影響力。唐鳳強調「無聊革命」與「先疑後信」的治理思維,讓人看到區塊鏈並非只是金融工具,而是能重塑民主制度與公共治理的基礎設施。

分享的內容結合了具體的技術應用(如司法聯盟鏈、健保快易通、深偽詐騙防治)與國際經驗分享(美國、Google 合作案例),讓讀者理解區塊鏈如何從冷僻的技術走入日常生活,並形成可複製的民主模式。

對政策研究者、區塊鏈從業者或對民主創新感興趣的讀者而言,這真的是一場很棒的論壇分享。

☢️ 家在核電廠旁邊——美國華盛頓州里奇蘭小鎮

熱浪/Heatwave:由於我自己是透過紀錄片的形式認識里奇蘭(Richland)的,網上並沒有文章直接說紀錄片裡的敘事,但有不少訪談和報導文字,所以這期用幾篇文再加上說明,來給大家呈現里奇蘭這個地方和居民生活。文章都是簡單易讀的英文,若再透過線上翻譯,應當就有一個里奇蘭概略的樣貌了。

里奇蘭概覽(19 世紀 ~ 2007 年一座獨立城市)

這篇選自華盛頓州歷史線上百科全書,介紹溯源始於最早美洲原住民印地安人時期,到第一批定居的農場主人,再到美國軍方大舉建設的新里奇蘭、一個「西部原子彈轟炸村」的自我認同。縮圖包含老照片和兩段當時甘迺迪總統到場啟用的歷史影片。

二戰爆發時,里奇蘭只有 247 名居民。1943 年美國陸軍買下了哥倫比亞河岸的一大塊土地作曼哈頓計畫的工業區,為在旁邊的漢福德核電站(Hanford Nuclear Site)製造鈽的工人提供住宿,那些鈽,就是二戰後來美國在長崎投下的胖子(Fat Man)原子彈原料。

因為核子工程,里奇蘭對外封閉,居民被限制出入,大多數工人並不知道他們究竟在建造什麼,直到原子彈在廣島和長崎落下。

在里奇蘭長大

1945 年底,隨著杜邦公司和曼哈頓計劃接管該鎮,人口激增到 15,000 人。杜邦公司只允許漢福德的白領永久員工居住在其新建的規劃社區中,里奇蘭因此也成了一個種族隔離的城市。但對漢福德工人的孩子來說,里奇蘭是一個美好的成長之地,它提供了孩子們想要的一切。

看過《奧本海默》嗎? 《小鎮里奇蘭》揭露美國核武計畫另一個大隱患

「當你走進這個社區,你會非常、非常清楚地看到,整個城市到處都是核設施,令人震驚,」導演說。 「高中旁邊有一朵 25 英尺高的巨大蕈菇雲 」,還有原子主題的商店、原子保齡球館,各種視覺上的裝置都在提醒著這個社區的珍貴原子遺產。

在 20 世紀 40 年代,里奇蘭可說是美國境內的一個共產主義城鎮:一切由政府管理,所有住房都歸政府所有。只要你是白人,並且屬於某個特定階層的工人,你就會得到住房、免費的托兒服務。從公車到免費的燈泡,一個完全由政府經營的社區,讓勞工階層的家庭能輕鬆享有富裕的郊區生活。

只是被驅趕了的美洲原住民正在歸回,還有放射性塵埃已經污染了周圍的大部分土地,以至於在未來的數千年內,這些土地不再安全且無法使用。

大家日後可留意《小鎮里奇蘭》(Richland, 2023)這部紀錄片的巡迴放映(在美國或幾個歐洲國家目前可以線上看),裏頭有很多珍貴的核工廠歷史影像。導演網站上有清晰和英文字幕的預告片(約 2:45)。